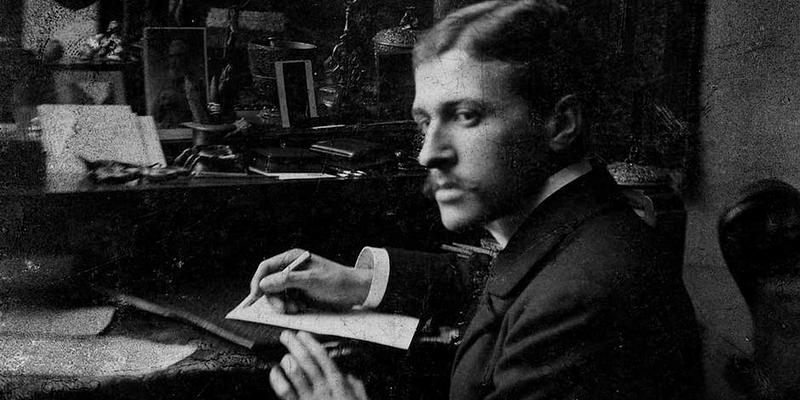

«Баллада» посвящена Гумилеву, Кушнер назвал его самым любимым сегодня в мировой поэзии.

День был ранний и молочно парный,

Скоро в путь, поклажу прикрутили…

На шоссе перед запряжкой парной

Фонари, мигая, закоптили.

Позади лишь вымершая дача…

Желтая и скользкая… С балкона

Холст повис, ненужный там… но спешно,

Оборвав, сломали георгины.

«Во блаженном…» И качнулись клячи:

Маскарад печалей их измаял…

Желтый пес у разоренной дачи

Бил хвостом по ельнику и лаял…

Но сейчас же, вытянувши лапы,

На песке разлегся, как в постели…

Только мы, как сняли в страхе шляпы —

Так надеть их больше и не смели.

…Будь ты проклята, левкоем и фенолом

Равнодушно дышащая Дама!

Захочу — так сам тобой я буду…

— Захоти, попробуй!— шепчет Дама.

ПОСЫЛКА

Вам я шлю стихи мои, когда-то

Их вдали игравшие солдаты!

Только ваши, без четверостиший,

Пели трубы горестней и тише…

Это действительно одно из гениальных стихотворений Анненского. Понимаете, Анненский — тот редкий поэт, у которого количество стихов, иногда невнятных, иногда проходных, иногда эскизных, никак не влияет на такую восторженные оценку целого. Я могу сказать, почему, откуда это ощущение, выраженное Ахматовой, что в Анненском действительно содержатся все.

Понимаете, Анненский писал свои стихи, как будто все катастрофы XX века уже произошли. И это ощущение катастрофичности бытия, которое многими людьми овладело только в 60-е, и в это время и было отрефлексировано, к сожалению, для людей 1910-х годов оказалось непонятным. Поэтому Анненский, ушедший в 1909, был не услышан. Его начали понимать, когда вышел «Кипарисовый ларец», и Ахматова писала, что для нее это было главным откровением новой поэзии. Но это надо было обладать сейсмической чуткостью Ахматовой.

В принципе, большая часть текстов Анненского может быть понята ретроспективно, глядя из нашего времени. Потому что это поэт онемевшей, извращенной, охрипшей гармонии. Отсюда у него так много хриплой музыки — как, собственно, было еще и у Случевского.

Вот гениальна, конечно, эта строфа без рифм. Как раз в балладе, где рифмовка особенно строга, это отсутствие рифмы выражает вторжение смерти в жизнь. Это стихи о похоронах. Умер некто на даче, его оттуда увозят, дача производит впечатление разоренной, потому что беспорядок смерти — страшный беспорядок смерти, который она внесла в жизни. Этот хаос. И ощущение того же хаоса — в стихах:

Позади лишь вымершая дача,

Желтая и скользкая… С балкона

Холст повис, ненужный там… Но спешно,

Оборвав, сломали георгины.

Оборвали для цветов — понятно, для надгробных. И вот это ощущение хаоса, который вломился в жизнь — это предчувствие катастроф XX века, которые вломятся, изомнут, сломают, опустошат, всячески нарушат этот ход.

Будь ты проклята, левкоем и фенолом

Равнодушно дышащая дама!

— это, конечно, впоследствии отрефлексировалось у многих, и прежде всего у Аксенова в «Рандеву». «Левкоем и фенолом равнодушно дышащая дама» — это впоследствии у Аксенова, если помните, смердящая дама из его повести. Наверное, одной из лучших — во всяком случае, моей любимой.

Не нужно думать, что эта дама у Аксенова — советская власть. Это смерть, которая лежит в основе любого государства, любого государственного строя. Смердящая дама. Пиковая дама с губами сердечком. Вот это присутствие смерти в любом государственном устройстве — оно здесь важно. Более того, присутствие смерти в жизни. Потому что у Анненского, вечно сердечного больного, это всегда входит в ощущение жизни: «Всюду смерть как яд в вине», из того же Кушнера.

Вот, кстати, еще одна вариация на ту же тему и прямая отсылка к стихотворению Анненского — стихотворение Зоргенфрея из его единственного сборника:

Вот и все. Конец венчает дело.

А казалось, делу нет конца.

Так покойно, холодно и смело

Выраженье мертвого лица.

Смерть еще раз празднует победу

Надо всей вселенной — надо мной.

Слишком рано. Я ее объеду

На последней, мертвой, на кривой.

А пока что, в колеснице тряской

(видите, все образы из Анненского)

К Митрофанью скромно путь держу.

Колкий гроб окрашен желтой краской,

Кучер злобно дергает вожжу.

Шаткий конь брыкается и скачет,

И скользит, разбрасывая грязь,

А жена идет и горько плачет,

За венок фарфоровый держась.

[— Вот и верь, как говорится, дружбе:

Не могли в последний раз прийти!

Говорят, что заняты на службе,

Что трамваи ходят до шести.

Дорогой мой, милый мой, хороший,

Я с тобой, не бойся, я иду…

Господи, опять текут калоши,

Простужусь, и так совсем в бреду!]

Господи, верни его, родного!

Ненаглядный, добрый, умный, встань!

Третий час на Думе. Значит, снова

Пропустила очередь на ткань.

Вот это та же ткань, которая свисает с верхнего этажа. Только сейчас это еще и очередь на ткань в голодном и нищем большевистском Петрограде.

А уж даль светла и необъятна,

И слова людские далеки,

И слились разрозненные пятна,

И смешались скрипы и гудки.

Там, внизу, трясется колесница

И, свершая скучный долг земной,

Дремлет смерть, обманутый возница,

С опустевшим гробом за спиной.

Я думаю, что здесь у Зоргенфрея есть некоторое движение дальше Анненского, как ни странно, потому что он прорывается за смерть. Потому что люди 1921–1922 года уже видели то, что за смертью. Вот этот посмертный и счастливый Петроград 1922 года, где так трогательно зеленела между торцов на Невском трава, Петроград, откуда съехало правительство, Петроград, поменявший имя, Петроград, в котором живет и функционирует Диск (Дом Искусств) — это такое посмертное, почти райское бытование, которого Анненский не увидел. Вот это странно, что он предчувствовал его, но он его не допускал. Вот этого послереволюционного счастья не допускали, не видели те, кто боялся революции. Это то, о чем сказала Ахматова:

И так близко подходит чудесное

К покосившимся грязным домам.

Никому, никому не известное,

Но от века желанное нам.

Проблема только в том, что увидеть посмертное существование можно только одной ценой — только расставшись с этой всей земной дребеденью. Поэтому то, что для Анненского еще катастрофа, у петербургских поэтов XX века стало посткатастрофным бытованием. И кстати говоря, у Кушнера есть об этом же совершенно гениальное стихотворение:

Я ли свой не знаю город?

Дождь прошел, я поднял ворот,

Сел в трамвай полупустой.

Путешествие в этом трамвае («Стикс, Коцит и Ахеронт», из другого стихотворения) — это путешествие посмертного торжества. И нота этого торжества есть у Кушнера. Например,

Нет ли Бога, есть ли Он — узнаем,

Умерев у Гоголя, у Канта,

У любого встречного — за краем.

Нас устроят оба варианта.

Вот это очень непохоже на Кушнера: там, где раньше его не устраивал ни один вариант, теперь его устраивают оба. Но это, знаете, потому, что у нас есть бесценный опыт постсоветского существования и вообще советского существования, которое до известной степени было для России посмертном. Отсюда и культ мертвых. Вот Анненский весь пронизан этим трепетом смерти, трепетом умирания. А советская поэзия — послереволюционная, необязательно советская — пошла дальше. Она воспела этот ледяной рай.

И я думаю, кстати, что, читая своих последователей, Анненский (а у него, я думаю, есть такая возможность) узнал бы зависть, наконец, по словам Ахматовой. Потому что «Если бы оттуда посмотрел я на свою теперешнюю жизнь» — это еще и немного посмертный взгляд.

Кстати говоря, и эмиграция тоже было одним из вариантов смерти. И тот ледяной эфир, который там увидел Георгий Иванов, большой поэт, как к нему ни относись — это тоже посмертное. А весь «Кипарисовый ларец» Анненского с его кипарисовой, хвойной, гробовой символикой, с его георгинами — это, ничего не поделаешь, трепет умирания. Умирания, за которым всё-таки все мы провидим какой-то триумф.

Как ни странно, и сейчас, живя в нынешней довольно-таки предгибельной России, мы чувствуем триумф. Только для этого триумфа надо отряхнуть вериги земного существования.